E’ ancora possibile fare del buon giornalismo ?

Un giorno il leopardo s’imbatté in una tartaruga, che da tempo cercava di catturare. Le parlò e le disse: “Preparati a morire!” La tartaruga di rimando ribatté : “Posso chiederti un favore prima di morire?”.

Un giorno il leopardo s’imbatté in una tartaruga, che da tempo cercava di catturare. Le parlò e le disse: “Preparati a morire!” La tartaruga di rimando ribatté : “Posso chiederti un favore prima di morire?”.

Il leopardo acconsentì e, allora, la tartaruga spiegò il perché della sua richiesta. “Dammi qualche minuto affinché io possa preparare il mio animo.” – precisò. Il leopardo trovò legittima la richiesta e non ebbe nulla da obiettare.

Ma accadde che la tartaruga, anziché starsene immobile, come si aspettava il leopardo, cominciò a grattare freneticamente sul terreno circostante e , in questo modo, gettava sabbia in tutte le direzioni.

Stupito dalla scena, il leopardo chiese alla tartaruga : “Perché fai così?”.

E la tartaruga con serenità : “Vorrei che, una volta che io sia morta, chiunque si trovi a passare da queste parti possa dire che io, tartaruga, ho lottato contro un mio pari.”.

La storia insegna che noi africani è proprio questo quello che stiamo facendo – disse il griot ai suoi attenti uditori – e cioè che quanti verranno dopo di noi possano dire tranquillamente : “ E’ vero che i nostri padri furono sconfitti, ma almeno ci provarono.”

Questa è la fiaba del Leopardo e della Tartaruga, tratta dal romanzo “Viandanti della storia” di Chinua Achebe raccontata da Domenico Quirico alla fine di una densa intervista in cui abbiamo approfondito il tema del suo libro, “Il Tuffo nel Pozzo – E’ ancora possibile fare del buon giornalismo?”

Quello che Quirico offre è il punto di vista che viene dalla sulla incredibile esperienza di giornalista di guerra: senza alcuna pretesa di dare soluzioni – nel titolo, infatti, è posto un dubbio – Quirico racconta il suo modo di lavorare “come la Tartaruga” della fiaba di Achebe: andare, vedere e raccontare perché, “se qualcuno un giorno dovesse passare dalla parte dei fatti (i seicentomila morti in Siria o i cinquantamila arrivi a Lampedusa), non pensi che non vi fu nessuno a raccontarli, a porre questioni, a dare loro un senso.”

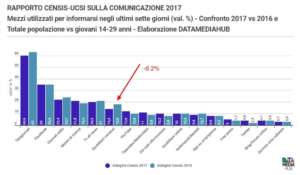

E se nell’andare e vedere non vi è nulla da riportare a casa, meglio tacere che utilizzare le informazioni di seconda mano – quelle di Internet, per esempio – per confezionare reportage che reportage non sono. “Il giornalismo – ha detto infatti Quirico in quello che potremmo tutti fare nostro come appello – si può salvare anche con il silenzio.” “Ormai il lettore l’ha capito. Il lettore – scrive Quirico nel libro – non è un analfabeta e si accorge – così poi torna a voce sul concetto – che lo stanno fregando, che il racconto non viene da una esperienza diretta.” Certo, il perimetro è quello dei racconti di guerra, ma la conclusione che se ne trae, tanto triste quanto ormai scontata, è che salta il rapporto di fiducia tra lettori e testata giornalistica con l’effetto che “i quotidiani non li compra più nessuno” (il panorama desolante è ben riassunto dai recentissimi numeri del rapporto sulla comunicazione del Censis pubblicati da Damediahub )

“Io, a chi va ancora in edicola a comprare il quotidiano, darei dei soldi”, si sfoga Quirico quasi sconsolato guardando, però, soltanto a quelli che i giornali, di carta, li leggono ancora. “Nel mondo dei beni di consumo compreremmo forse un’automobile che sta ferma?” chiede provocatoriamente. Gli altri, possiamo aggiungere, sono fuggiti da tempo. E i giornali non hanno saputo trovare il modo di svolgere la loro funzione: “E’ un dato di fatto che i giornali non siano più in grado di creare movimenti di opinione: i giornali – dice con espressione connotata da evidente pessimismo – non contano più”.

La realtà che Quirico descrive è, quindi – per tornare alla metafora dell’automobile – quella in cui chi prima leggeva i quotidiani è stato lasciato a piedi e, disorientato “il lettore non sa più dove andare”, ha fatto correre via i fatti senza aver agito. L’aggravarsi del fenomeno migratorio, il protrarsi della guerra siriana sono la prova tangibile che il giornalismo ha fallito e di questo fallimento Quirico si assume la sua quota di responsabilità: ”sono parte del problema, sono corresponsabile”; non è stato in grado, come invece fu in passato quando si raccontò il Vietnam – uno dei casi citati nel libro insieme con quello della guerra in Algeria – , di creare coscienza collettiva: “c’è un individualismo e c’è una ignoranza da far paura”, sostiene Quirico descrivendo un circolo vizioso che produce e, al tempo stesso, si alimenta con “la consapevolezza che non esiste più”.

Perché accade tutto questo? “Che i giornali non li legga più nessuno – dice Quirico mentre ci avviamo a concludere la nostra chiacchierata – è un dato di fatto. D’altra parte io non ho mai realizzato inchieste. Quelle le fanno gli editori che si preoccupano perché non mettono più soldi in saccoccia, più che della cultura dei loro clienti – aggiunge con parole crude, senza girarci troppo intorno. Ho sentito – continua – cose varie: c’è chi dice che non si legge più perché non ci sono i soldi per comprare il giornale, chi perché c’è la crisi economica. Io – prosegue – sono cresciuto nei giornali con l’ossessione della televisione che portava via lettori. E’ magari era anche vero. Poi, finita quella storia lì, è iniziata la lagna di internet.”

“Forse bisognerebbe fare i giornali in modo diverso, anche correndo il rischio di far mancare la terra sotto i piedi a questi presunti concorrenti. Comunque, se si deve continuare a farlo male, allora – conclude – viva internet”. Una conclusione che sembra avere il sapore amaro della resa rispetto ad un mezzo che sembra non andargli troppo a genio: scrive infatti nel libro: “i giornali sono ormai scritti con il lessico poverissimo della televisione in rapido avvicinamento a quello dislessico della rete, fatto di sillabe, parole scialbate, sintetizzazioni grottesche”. Ad ogni modo, che sia resa o meno poco importa, si tratta senza dubbio di un appassionato atto d’amore.

Quella di Quirico è un’analisi fin troppo chiara. Un’analisi che, per quanto Quirico si ostini a ricondurla al suo specifico ambito, quello del giornalismo di guerra per la carta stampata, ha una valenza generale e applicabile in modo trasversale ad ogni redazione di giornale e ad ogni mezzo giornalistico.

Il libro di Domenico Quirico apre inoltre delle interessanti prospettive per chi vuole lavorare sulle capacità critiche dei lettori, più che su quelle che del proprio operato hanno editori e giornalisti: se è difficile chiedere e ottenere da editori e giornalisti di autoriformarsi, cioè di colmare i vuoti che con così tanto trasporto il giornalista piemontese individua in questa sua opera (scegliere inequivocabilmente da che parte stare, utilizzare un linguaggio che metta in contatto diretto coi fatti vissuti e aiuti la descrizione della complessità delle cose, per dirne alcuni), magari si può provare a [ri]stimolare la domanda (che ovviamente agisce dal lato opposto) dei lettori, prima che abbandonino completamente le edicole, da intendersi in senso lato: “da che parte dei fatti sta il racconto che sto leggendo?”, “chi racconta conosce davvero i fatti?”, “come mi stanno raccontando il fatto?”. Forse è ingenuo pensarlo, ma a quel punto, se non altro per soddisfare una domanda di mercato tornata a farsi più consapevole e interessata oltre che diretta, qualcuno dovrà pur ricominciare a dare valore anche “alla cultura dei lettori”, e guardare ai “soldi in saccoccia” come ad un – certo, ovvio: necessario! – effetto collaterale.